Le tendenze del presente, le ricette del futuro. La fotografia e gli approfondimenti di dieci trend che riguardano il mondo della miscelazione

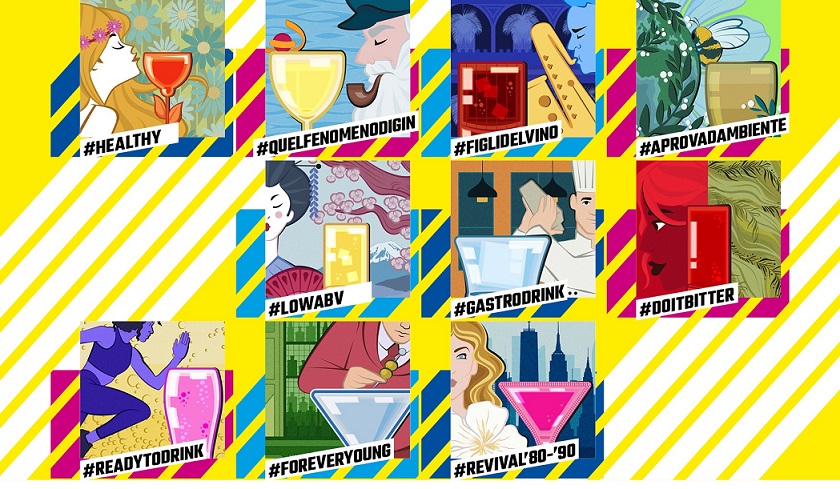

L’inizio dell’anno è tradizionalmente il periodo della ripartenza. Il momento dove si formulano le liste di buoni propositi e si fissano gli obiettivi da reggiungere. Ma è anche il momento in cui si cerca di intuire che cosa ci riserva il futuro: quelle che vi raccontiamo nelle righe che seguono sono dieci tendenze che ci riguardano. Ognuno dei trend è accompagnato da un “totem”. Ovvero un cocktail che, in qualche modo, è lo specchio di quella tendenza. E a ogni cocktail abbiamo associato uno specchietto delle tendenze che rappresenta.

Usiamo il plurale perché, per definizione, il cocktail è poliedrico. Quindi è un soggetto difficile da inquadrare in un’unica categoria. Un hard seltzer, per esempio, può essere allo stesso tempo incasellabile nella tendenza dei “low abv”, in quella dei “ready to drink” e/o tra “i figli del vino” se prodotto con vermouth, grappa o brandy.

#aprovadambiente

In cima alla lista dei trend abbiamo messo i cocktail a prova d’ambiente. Quella dei cocktail sostenibili non è certamente una moda passeggera, ma un fenomeno destinato a essere sempre più diffuso. Il tema è difficile da racchiudere in due righe. Ma qualcosa possiamo dirla. Per convenzione si parla di un approccio sostenibile alla miscelazione, o di miscelazione circolare, come di quell’insieme di buone pratiche che includono la riduzione degli sprechi; l’impiego di ingredienti stagionali e del territorio; la sensibilizzazione del pubblico/cliente verso un progetto sostenibile.

Tutto perfetto. Ma abbiamo imparato anche che il riutilizzo ha un costo. E che la lavorazione degli scarti ha un peso specifico di cui dobbiamo tenere conto. È quindi necessario fare una riflessione in più prima di decidere se è veramente redditizio (e utile in termini di sostenibilità) recuperare la buccia di banana per produrre sciroppi e fake bacon o utilizzare lo scarto dei pomodorini per sode, polveri e crusta. In altre parole, non basta cavare tutto il possibile da un limone (scorza, polpa, semi) per sentirsi in pace con l’ambiente. Un bar che vuole essere davvero sostenibile potrebbe e dovrebbe fare di più. Limitando, per esempio, l’impiego di carni e inserendo in menu più specialità plant-based. Regolando la climatizzazione degli ambienti per evitare picchi di caldo o di freddo. Occupandosi con maggiore scrupolo della raccolta differenziata. Rivolgendosi a un fornitore di energia che usi le rinnovabili (anche se costa di più). Scegliendo attrezzature ed elettrodomestici efficienti. L’elenco delle buone pratiche non è certo concluso, ma questo sarebbe certamente un buon inizio.

#readytodrink

Tra i segnali più interessanti del periodo segnaliamo il grande fermento dei ready to drink. In Italia, l’Osservatorio Tracking Grossisti Iri parla di una crescita, negli ultimi due anni, pari al 192% a volume e del 70% a valore. Nel nostro Paese il segmento è ancora residuale – si tratta di una super nicchia che registra lo 0,8% del mercato a volume e il 0,1% a valore – ma appena mettiamo il naso fuori dai nostri confini, i segnali di crescita sono inequivocabili. L’incremento medio annuo, secondo l’Istituto di ricerca londinese Iwsr, si attesta intorno all’8% nei 10 maggiori mercati mondiali. Questo mercato, cresciuto soprattutto negli ultimi due anni, coinvolge diversi tipi di produttori: liquorifici, grandi aziende del beverage, piccole imprese, gestori di locali hanno dato vita a un mercato che non c’era. I ready to drink rappresentano un’alternativa non solo per il consumatore finale, ma anche per tutte quelle attività – dagli high volume bar agli après-ski – che hanno necessità di sfornare tanti drink in tempi rapidi. Le tipologie di destinatari sono davvero tante: minibar degli alberghi, ristoranti, organizzatori di catering, concerti, convention, sfilate e altro.

I ready to drink non sono certo una novità. Le loro radici risalgono addirittura all’Ottocento. Quello che è cambiato è che dai comuni alcopop, molto popolari tra gli anni Novanta e Duemila, siamo passati negli ultimi tempi a drink, non solo pronti da bere, ma di ottima fattura. Per dirlo nella lingua del marketing stiamo assistendo, anche in questo ambito, a un processo di premiumization: la ricerca di prodotti che siano sempre più di qualità. La famiglia dei drink pronti da bere include tante anime diverse. Al suo interno ci sono drink in lattina, sottovuoto, in bottiglia, ma anche i cocktail messi in fusto e destinati al servizio alla spina. Questi ultimi sono a tutti gli effetti dei pre-batched. Miscelati preassemblati che hanno diversi plus. Accelerano i tempi di servizio, semplificano il lavoro degli addetti alla somministrazione, rendono più snella la logistica del bar e, ultimo ma non per importanza, permettono di garantire uno standard in termini di gusto o di diluizione. Sicuramente continueranno a far parlare di loro anche quest’anno.

#revival ‘80-’90

La classifica dei 50 drink classici più venduti nei migliori bar del mondo, stilata come di consueto da Drinks International in occasione di The World’s 50 Best Bars, ci offre degli interessanti spunti su quali potranno essere i drink da “batchare”. I bestseller della generazione degli antichi, che noi preferiamo definire “forever young”, comprende cocktail come Negroni (1° posto), Old Fashioned (2°), Dry Martini (3°). In classifica ci sono anche modern classic (l’Espresso Martini di Bradsell) e drink che hanno segnato passaggi epocali. Parliamo, per esempio, del Cosmopolitan (39°). Quel drink in rosa che ha rappresentato un passaggio tra gli anni Novanta e i Duemila. Divenuto una star ai tempi di Sex and the City, massacrato nei primi anni Duemila dalla generazione speakeasy che aveva bannato la vodka dai propri locali e, infine, ritornato sul banco dei migliori del mondo. Non a caso lo abbiamo scelto come “totem” per parlarvi del revival degli anni ’80 e ’90.

#doitbitter

In questo borsino dei cocktail più venduti spiccano i drink a base di bitter. Non solo liquori aperitivi, ma anche amari. Amari che in questi ultimi anni hanno avuto un successo straordinario. Amari che non sono più quelli di una volta. Nella stragrande maggioranza dei casi hanno un tenore alcolico molto inferiore rispetto a un tempo. E questo è uno dei fattori che li ha resi molto più interessanti per l’impiego in miscelazione.

#ifiglidelvino

Prodotti che dalla notte dei tempi vanno a braccetto con i figli del vino, dal vermouth al brandy. I nonni della miscelazione classica che oggi spopolano anche tra la Gen Z.

#foreveryoung

Sempre nella classifica dei “bestselling classic cocktails” 7 drink classici con vermouth, due a base di Pisco (Pisco Sour e Pisco Punch) e tre classici aperitivi italiani preparati con bitter. Oltre al Negroni, parliamo di Aperol Spritz (6° drink più venduto) e Americano (16°). Drink che potremmo definire forever young, perché intramontabili e indimenticabili. Al terzo posto del podio anche il “nostro” intramontabile Dry Martini.

#quelfenomenodigin

Altro re della nostra top ten è “quel fenomeno di gin” presente in 10 dei 50 classici più venduti al mondo. Ci riferiamo a Negroni, Dry Martini, Gimlet, Gin Fizz, Ramos Gin Fizz, Vesper, Corpse Reviver #2, Last Word, Bee’s Knees e Clover Club. All’appello manca solo un miscelato. Il Gin Tonic che è il vero volano di questa crescita. Basti dire che in Italia, grazie al traino del distillato, le toniche sono cresciute del 15,8% a volume nel serale (con un +24,4% a valore) in assoluta controtendenza rispetto al mondo delle bevande gassate.

Ma la vera impresa di quel fenomeno di gin è stata la sua crescita monster capace da fare da traino a tutto il settore degli spirits. Secondo i dati forniti a Bargiornale da Marco Carbone, responsabile dell’Osservatorio Tracking Grossisti di Iri, le vendite di gin da parte dei grossisti nel canale serale nel 2021 sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente. Rispetto al 2019, i volumi di gin venduti dai grossisti sono cresciuti del 40% nel canale serale e del 30% nel diurno. A questo si lega anche la crescita esponenziale dei brand di gin prodotti in Italia. Si parla di 800 etichette, ma attenzione al numero. Qui non si tratta di produttori, ma di etichette. «Quello di 800 è un numero che include anche chi produce 50 bottiglie e si improvvisa produttore aprendo una pagina sui social», ha precisato all’agenzia Askanews Vittorio D’Alberto, fondatore del sito ginitaly.it, ricordando che «il movimento del gin italiano è nato nel 2013, anno in cui a theGINday, la più importante kermesse italiana dedicata al gin, si presentarono tre produttori di gin Made in Italy».

#lowabv

Altro fenomeno del momento è la categoria No&Low, prodotti senza alcol o moderato tenore alcolico, che nel mondo ha raggiunto la cifra record di 10 miliardi di dollari. Non si parla solo di birre analcoliche (che rappresentano una quota volume del 75%), ma di un’ampia gamma di prodotti. Come i cosiddetti non alcoholic spirits, distillati e non distillati, ispirati ai vari botanical spirit, agli amari, ai vermouth e agli aperitivi. Prodotti a prova di palloncino destinati a chi ha adottato uno stile di consumo consapevole, ai guidatori, a chi per motivi di salute o religiosi non può bere, a chi vuole partecipare a momenti conviviali, ma senza bere alcolici. Lo mette nero su bianco una recente ricerca Iwsr: il 43% degli adulti in tutti i mercati di riferimento dicono di preferire i No&Low agli alcolici per non astenersi completamente dall’alcol e bere con moderazione durante le occasioni di convivialità.

#healthy

Di questa scuderia fanno parte, oltre ai già citati hard seltzer e ready to drink, le bevande fermentate come kefir, kombucha, lassi, miso giapponese ecc. Una categoria che secondo gli analisti dovrebbe passare, su scala mondiale, dai 23,1 miliardi di dollari del 2017 ai 35,6 miliardi di dollari entro la fine di quest’anno.

Sulla linea di confine dei No&Low troviamo un altro grande territorio destinato inevitabilmente ed espandersi. È catalogato dagli istituti di ricerca come “juicing” e include succhi di frutta, matcha e tè, soda drinks, acqua aromatizzate e, in generale, tutti gli healthy drink. Le ragioni di questo successo? Pare, sempre secondo gli analisti, che siano legate principalmente a questioni psicologiche. Nei momenti di incertezza, e tutte le volte che la vita appare più complicata, i consumatori vanno alla ricerca di conforto nei gusti più semplici e nelle bevande percepite come salutari. La stessa ricerca della cosiddetta “etichetta trasparente” dimostra quanto sia importante per il consumatore avere un’idea chiara del prodotto che ha di fronte.

#gastrodrink

In tante tendenze che riguardano il bere, ce n’è una che riguarda il mangiare. O per meglio dire il rapporto tra drink e food. Gli abbiamo dato l’etichetta di gastrodrink. Sono la bandiera che in qualche modo unifica sala e cucina, bar e ristorante. Sono le ricette di cocktail realizzate con metodi di produzioni e attrezzature tipiche della cucina. È la cucina liquida, ma è anche l’arte del pairing. Non è una cosa nuova. Anzi è antichissima. L’aperitivo liquido (drink) accompagnato dall’aperitivo solido esiste dai tempi de L’Ora del Vermouth. Un rito antico della città di Torino durante il quale si usava sorseggiare il vermouth con un goccio di soda. Lo chiamavano il vermuttino. Da questo paleo-aperitivo ottocentesco nasce il rito dell’aperitivo moderno, evoluzione di una tradizione contadina piemontese conosciuta come merenda sinoira. Una cerimonia mondana nella quale si accompagnava il vermouth con stuzzichini dolci e salati della tradizione. Stuzzichini, dicevamo, non apericene.

Non chiamare vecchio quel cocktail sempreverde

Quando i drink hanno una bella storia, è più facile che facciano la storia, nel nostro caso della miscelazione. Il Vieux Carré è uno di quei drink che hanno attraversato la linea del tempo rimanendo “forever young”, complici una ricetta indovinata, natali interessanti da raccontare e quegli accadimenti della storia che finiscono per fare la fortuna di alcuni e l’oblio di altri.

A raccontarceli è Ezio Falconi, profondo conoscitore di storia e storie della miscelazione, che ha voluto inserire il Vieux Carré tra i drink che meritano di essere conosciuti del suo ultimo libro Storia dei cocktail dimenticati (Tecniche Nuove).

«Il cocktail – racconta – è nato a New Orleans, culla del bere miscelato e fucina di grandi drink come Sazerac, Grasshoper, Hurricane e compagnia, e negli anni ’90 ha beneficiato – come diversi altri, penso al Manhattan o al Martinez – di quella riscoperta delle antiche ricette di drink a base Vermouth innescata dal vero e proprio boom di questa bevanda in quegli anni, quando sono usciti sul mercato oltre una ventina di nuovi prodotti di qualità superiore rispetto a quanto aveva fino a quel momento offerto il mercato». Ovviamente, la ricetta di oggi non può essere la stessa delle origini. E questo vale per tutti i drink storici: «Spesso, nei ricettari di inizio ’900, si indicava la merceologia e non la marca. E questo è un primo elemento che necessità di un adattamento. In altri casi – non per il Vieux Carré – alcuni prodotti non esistono più e vanno sostituiti. E poi la qualità degli spirit – e la varietà disponibile – oggi è infinitamente superiore a quella dei prodotti di cui disponevano i nostri colleghi bartender agli albori della miscelazione. E questo da un lato rende molto più facile il nostro lavoro, a patto di conoscere a fondo gli spirit con cui lavoriamo, e dall’altro può richiedere aggiustamenti nelle dosi».

Come accade per la maggior parte dei drink che resistono al passare del tempo, il “segreto” del Vieux Carré è «una buona ricetta, facile da replicare, che oggi si può fare con prodotti di grande qualità capaci di esaltarne il gusto. In più fa parte della lista Iba, se ne parla da almeno un decennio, mescola ingredienti di provenienze diverse, consentendo a più persone di vari Paesi di sentirlo un po’ come proprio, ed è ricco di gusto e di profumi».

Ma c’è di più: «Oggi la stragrande maggioranza dei clienti preferisce i cocktail on the rocks più beverini rispetto a quelli filtrati. I motivi? Si impiega più tempo a bere, “dura di più”: permette un consumo più tranquillo e rilassato, complice magari un cubo di ghiaccio che rallenta la diluizione, durante il quale posso “giocare” con il mio bicchiere, mostrarlo. Finendo con il bere un drink che, grazie alla diluizione, risulta meno alcolico».

Il cubo di ghiaccio è un altro di quei dettagli che possono fare la differenza: «Oggi le persone hanno una competenza e una conoscenza molto maggiore dei clienti del passato. E quelli con un palato decisamente più educato sono in aumento. Per noi è un vantaggio, perché abbiamo interlocutori competenti con cui possiamo costruire percorsi di conoscenza e di esperienza interessanti. Ma questo ci impone da un lato di essere sempre più aggiornati, dall’altro di prestare attenzione ai dettagli, a tutte le componenti del cocktail. Il ghiaccio è un esempio: un tempo era ghiaccio e basta, oggi bisogna ragionare sulla sua qualità, sulla temperatura, sulla diluizione».

Quali sono, insieme o più del Vieux Carré, i cocktail sempreverdi che garantiscono buone vendite? «Sicuramente Negroni e Manhattan, ma direi anche il Boulevardier. Qui il lavoro del bartender, ancora una volta, fa la differenza, sotto forma di capacità di creare e proporre twist che permettano al proprio bottigliere di ruotare adeguatamente e al cliente di assecondare il proprio desiderio di novità senza allontanarsi troppo dai percorsi e dai gusti che conosce ed apprezza». A.M.

Il Vieux Carré rivisitato da Ezio Falconi

Oltre il Gin Tonic

Un discorso importante non si risolve in un fraseggio e il discorso sulla miscelazione a base gin non si risolve con un Gin Tonic. Concorda anche Samuele Ambrosi, titolare di tre locali a Treviso, consulente, formatore e grande esperto di gin (al quale ha dedicato anche un libro, Anthologin). «Possiamo andare oltre, per rimarcare la grande forza di questo distillato nel mondo della miscelazione di oggi e di domani. Tre parole: Sour, Fizz e Collins, delineano per me i prossimi anni. Però dobbiamo stare attenti a non sottovalutare la forza, a livello comunicativo, del Gin Tonic. Resta un drink forte, “a prova di analfabeta” della mixology, e la sua popolarità è dovuta non solo alla sua grande bevibilità ma anche al fatto che in qualsiasi locale il cliente vada – dal bar di quartiere al 5 stelle lusso – resta un drink accessibile a tutti. Gin, tonica, ghiaccio, garnish. Popolare e facile da mettere insieme».

Fatti i dovuti omaggi al popolarissimo cocktail, Ambrosi va oltre. «Il gin si presta veramente a tante preparazioni nell’ambito miscelazione, anche molto semplici. Si sta aprendo mercato per uno studio sui classici nel quale i professionisti possono mettere la loro creatività». Quale drink scegliamo a simboleggiare tutto questo? «Il Gimlet, un cocktail altrettanto semplice (gin e cordiale al succo di limone) che trae la sua forza dalla sua storia. «Stiamo parlando di un Sour, e secoli di esperienza ci dicono che questo tipo di bilanciamento era già nel Dna del nostro palato. Si basa su un’idea di bilanciamento quasi naturale, perché è nato per necessità. Nel 1761 si scoprì che la causa dello scorbuto era la mancanza di vitamina C, che si assume con gli agrumi, ma la patologia rimase un problema per i marinai perché la mancanza di una tecnologia che mantenesse i prodotti freschi impediva la conservazione e il consumo di agrumi sulle navi. Un secolo dopo Lauchlan Rose riuscì a capire come conservare il succo di agrumi, stabilizzando e commercializzando un cordiale di agrumi. Questa scoperta, uno sciroppo ricco di vitamina C, finì nel carico obbligatorio delle spedizioni mercantili. Ed ecco che un marinaio, con a disposizione il gin e questo sciroppo, trovò naturale metterli insieme». Un sistema di bevuta che è sempre esistito, prima che il drink venisse codificato in miscelazione, nella prima parte del ‘900.

«Visto lo stile di bevuta dei consumatori di oggi, credo che si lavorerà molto su questi concetti Sour e molto su Fizz e Collins. Il Fizz è uno degli stili semplici che può aprire ancor di più un mercato importante nel mondo del gin. Non è difficile da impostare». E di nuovo torniamo al tema della semplicità: «Non c’è, in questo, la volontà di evitare ricette complesse. Però dobbiamo tenere prensente che siamo un Paese ancora in crescita dal punto di vista palatale, al di fuori delle grandi città dove l’offerta di miscelazione si è elevata molto. Se oggi il Sour esplode, Fizz e Collins rappresentano due concetti di grande bevibilità, sui quali si possono attuare strategie di vera sostenibilità e, non ultimo, strategie di prezzo abbordabili, visti anche i costi di produzione per nulla proibitivi di questi cocktail».

Buon senso e cura dell’aspetto economico, insomma. «Il prezzo va contestualizzato rispetto alla piazza e alle caratteristiche della struttura, naturalmente. Al netto di questo, in un bar di città Gimlet e Gin fizz si collocano tra i 7 e i 10 euro. A chi lo vendo? A un consumatore classico, ma il target si restringe se propongo una mia versione creativa. Oggi proporre un Gimlet significa azzeccarci al 99%, ma se dietro il banco c’è un “nome” il cliente si aspetta una firma particolare su quel drink».

Qualche indicazione concreta su come twistare senza strafare? «Consiglio di prepararsi in casa un cordiale al limone, magari trasformandolo in un cordiale agli agrumi, sempre con grande attenzione alla stagionalità. Tagliare il limone con del mandarino o con il melograno può dare un carattere speciale al drink. E poi, la shakerata: fondamentale che sia energica, direi esplosiva. Gli ingredienti si devono emulsionare alla perfezione».

Questo cocktail ci fa assaggiare anche il tema della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente. «Si può lavorare – conclude Ambrosi – sulla territorialità, perché il limone è un prodotto tipicamente italiano. Altro punto fermo: noi compriamo il limone, non solo il suo succo. Quello che si può fare con lo scarto del limone una volta estratto il succo è tantissimo. In tutte le mie attività ho cercato e trovato dei modi per abbattere lo spreco. A partire dalla polpa rimasta dopo la spremitura: faccio macerare la polpa con un distillato ottenendo una vodka aromatizzata senza doverla acquistare. Facendo essiccare gli scarti con lo zucchero creo delle cialde, sorta di biscotti o cracker da usare come garnish. Con le bucce posso produrre uno sciroppo di oli essenziali, mettendole sotto zucchero e senza bisogno di macchinari particolari, o anche delle chips. Lo scarto alimentare, così, è quasi azzerato». Va massimizzato, invece, il valore del tempo: «Sponsorizzo da sempre l’utilizzo dei pre-batched, come sistema di lavoro per velocizzare preparazioni complesse, garantire linearità e poter dedicare il tempo ad altre cose, sempre inerenti al servizio: il cliente, la cura dei dettagli del cocktail». E.B.

Il French Gimlet di Samuele Ambrosi

Meno è meglio

Il grande ritorno degli Highball e dei cocktail low alcol. Che, va detto, non ci avevano mai abbandonati, ma la loro presenza nelle cocktail list e nel cuore dei clienti è in costante crescita, di pari passo con la crescita del bere responsabile e con la sempre maggiore attenzione alla forma fisica. Ridurre il grado alcolico dei drink è sempre più un imperativo categorico e va di pari passo con il trend del Gin Tonic, che ha fatto da apripista, seguito dal Moscow Mule, dal Vermouth&soda e dal whisky&soda.

«Bevande semplici, gustose e da meditazione», chiarisce Federico Tomasselli, consulente food&beverage di Pastificio San Lorenzo a Roma e brand ambassador Spirits di Coca-Cola Hbc Italia. Da lui ci siamo fatti aiutare per tracciare innanzitutto una panoramica storica e un’evoluzione di questa tipologia di drink, distinguendo anche i “fratelli”, come per esempio la categoria dei buck, di cui fanno parte i Mule, nonché la derivazione giapponese dei Mizuwari. Caratteristica comune: un rapporto in cui la parte sodata (o comunque la diluizione) è preponderante rispetto a quella alcolica, rappresentata dal distillato. Mediamente parliamo di rapporto 1 a 3.

Nella sua ricerca a ritroso, presentata ai bootcamp dell’ultima edizione di Baritalia, Tomasselli intravede un primo nucleo di questa tipologia di drink in un passaggio che lo storico David Wondrich ha scovato fra le strofe del Don Giovanni di Lord Byron. Una prima pubblicazione incompleta di questo poema è datata 1819 ed è qui che fra i versi si legge di un vino bianco tedesco con aggiunta di soda. Un vino “spritzato”, quindi, alla maniera degli austro-ungarici, che porteranno questa moda nel regno Lombardo-Veneto fra il 1830 e 1840, aprendo la strada all’uso di allungare con soda o prosecco o altro, che ci riportano all’attuale Spritz, tuttora di gran moda.

Rimaniamo sulla metà dell’Ottocento, ma andiamo dalle parti dell’Inghilterra, dove già intorno al 1840-1850 era di moda bere il brandy&soda. «Possiamo dire che è il primo mix che formula il concetto di Highball. Nasce quindi in Inghilterra, ma è quando spopola in America che si afferma realmente». Nel frattempo la produzione del brandy subisce un brusco stop causato dal dramma della fillossera, (insetto che aggredisce le viti, ndr) ma rapidamente si individua nello Scotch scozzese (o l’Irish irlandese, a seconda dei gusti) un degno sostituto di questo drink da meditazione: nasce così lo scotch&soda. È il 1851 quando in piena Esposizione universale di Parigi viene installata al centro del Crystal Palace una fontana che dà acqua tonica, a celebrare l’invenzione della carbonatura. «Ma ancora il nome Highball non è codificato», avverte Tomasselli, che è andato a curiosare nelle prime tre edizioni del Bartenders’ Manual di Harry Johnson. Nella primissima uscita, datata 1882, si trova il brandy&soda, che è ancora lì nel 1888, anno della seconda edizione. È alla terza edizione del 1900 che scompare il brandy&soda, sostituito dallo scotch&soda e compare la parola Highball, che fa riferimento al bicchiere alto e stretto con cui si serve il drink. Va da sé che, una volta sbarcato in America, lo scotch&soda viene rapidamente adattato al distillato locale di riferimento, ovvero il Bourbon. Successivamente un altro libro sacro della miscelazione Bartender’s Guide di Hoffman House, uscito nel 1905, torna a nominare l’Highball per lo scotch&soda. «Questa guida – dice Tomasselli – è frutto della collaborazione tra due importanti personaggi dei primi del Novecento: Charley Mahoney e Richard K. Fox. Mahoney è stato prima bartender e poi manager dell’Hoffman House Bar, un locale che già aveva il suo signature in carta, l’Hoffman highball, che specifica con quali marchi veniva preparato il drink della casa».

Questo è un dettaglio da non sottovalutare, perché è grazie agli agenti di commercio che solcano le strade d’America e alla pubblicità che si diffondono i soft drink e gli Highball prendono definitivamente piede. A questo punto l’argine alla fantasia è definitivamente rotto: «Si moltiplicano le varianti, contemporaneamente si diffonde il Gin Tonic, spopola la Coca-Cola e con essa si iniziano a bere il whisky&Cola, oppure nella metà degli anni Cinquanta in Messico va forte il Batanga cocktail (tequila, lime e Coca-Cola, con una bordatura di sale sul bicchiere)», racconta Tomasselli. È dei primi del Novecento la ricetta di quelli che venivano definiti Buck (il primo esperimento è con il gin), in cui la parte sodata era rappresentata dalla ginger ale, con succo di lime: «L’antesignano del Moscow Mule, in cui la ginger beer ha preso il posto del ginger ale e la vodka ha sostituito il gin, ma la struttura e la filosofia del drink è la stessa», commenta Tomasselli. A.T.

Drink gagliardi o toccasana?

Il menu autunno-inverno 2022/2023 del Mag Navigli e del Mag La Pusterla di Milano è un po’ Jeckyll e un po’ Hyde. Da una parte la Baddy List, dall’altra la Goody List. Una è per indulgere, l’altra per star bene. Entrambe per godere. Questo il fil rouge. Come una diade nella quale le due parti non si escludono, ma sono complementari al progetto. Come una moneta. Che se non avesse le due facce sarebbe solo un pezzo di metallo senza testa né croce. Senza niente da raccontare a chi le osserva. E invece le facce parlano. Eccome. Raccontano, in questo caso, delle nostre mille personalità. Baddy è il tipo che tua mamma vorrebbe che smettessi di frequentare. Goody è il compagno che tua mamma vorrebbe che sposassi. A te la scelta. Sempre che tu non decida di frequentarli entrambi. Partiamo dai “cattivi”.

Al Mag Navigli scopriamo la Baddy List che, come sottotitolo, recita “lasciati andare e goditela”. Al suo interno ha 11 drink tonici, gagliardi, senza pudore, per peccatori. Un’ammucchiata di cocktail malandrini ispirata ai super classici. Perché va bene sperimentare, ma alla fine una bussola è giusto fornirla anche a chi di miscelazione ne sa meno di zero. C’è il Breakfast Tai, stile Mai Tai, con lo sciroppo di Pan di Stelle. Il Negroni del Gladiatore che in romanesco grida “ahò!” ed è condito con acqua di cacio e pepe. Un drink – come indicato in carta – che per smaltirlo devi fare due giri der Colosseo. E proseguendo, in un’epoca di fake, il Cuba Libre chiamato Fake Cola elaborato con ginger beer, cordiale al tamarindo e bitter al cardamomo. Il dito scorre su Sancio Panza preparato con Charanda Rum alle ribs, cordiale di birra, guacamole, salsa ranciero e pico de gallo. Ed è subito fiesta. Nella list dei ragazzi terribili c’è un Old Pressioned, drink con rum blu elettrico, sciroppo di liquirizia, guaranà e sale, bitter al mate e cacao amaro. Roba da cardiopalma.

E via con il lieto sciallo del Cheesecake Margarita; del Torno Subito (tempo di una sigaretta, ndr) con vermouth al tabacco e del Bau’s Margarita con sciroppo di patatine e crusta di sale alle Fonzies da far leccare al cucciolo. Il sour dolce della casa si chiama Bounty Sour e ha come attori protagonisti Bitter Fusetti al cioccolato e acqua di cocco. Mentre Tic-Tac Side contiene uno sciroppo di Tic-Tac e l’Aromatico di Farmily.

Girando il menu scopriamo il lato angelico della faccenda: i nuovi dieci drink del Mag La Pusterla. Il locale si trova a un quarto d’ora a piede dal Mag di Ripa di Porta Ticinese. Una passeggiata ristoratrice, concessa agli ospiti, per liberarsi dai sensi di colpa e liberarsi da quel diavoletto sulla spalla che li ha convinti a fare troppi strappi alla regola.

Ci accoglie il bar manager Francesco Bonazzi che subito ci mette sull’avviso: «Le due linee di cocktail sono diverse. Non troverete da noi i drink del Mag Navigli, così come al Mag La Pusterla non ci sono i drink del Mag Navigli». Qui solo cose buone dal mondo, come recitava una pubblicità dei tempi dei boomer. La Goody List della Pusterla gioca sulla moda degli healthy drink. Gioca perché nell’elenco dei 10 drink non ci sono né mocktails, preparazioni zero alcol, girandole di low-fi cocktail, pozioni medicamentose, bevande funzionali o tisane da centro benessere, ma specialità destinate, citiamo testualmente: “per il vostro benessere psicofisico…anche tra le lenzuola!”. E così iniziamo subito da Sex Better and More. Una bomba afrodisiaca, ispirata al Negroni, in cui spiccano griffonia e passiflora (entrambi alleati del buonumore) e la carica della cioccolata. Il drink è accompagnato da frutto della passione e una scatolina dal messaggio esplicito: “Non è importante con chi vai, ma con chi vieni”. Mais una Gioia è segnalato come un rimedio antidepressivo. Se c’è la sfortuna, tanto vale scherzarci su. Ed è così che questa interpretazione del classico Boulevardier viene accompagnata non da un biscotto della fortuna, bensì da un biscotto della sfiga. Sul quale sono impresse frasi che piacerebbero ad Arthur Bloch, quello della Legge di Murphy. Scarti e trovi scritto “Il problema sei tu” o “Novità sul lavoro? Lo perdi”. Per riacquistare qualche diottria il Mag La Pusterla propone Can’t See Me, una sorta di Bloody Mary arricchito con carota, peperone e pomodoro. Il tutto servito con un occhio inquietante fatto col daikon. Come rimedio antinfluenzale la casa suggerisce Hei, Boccasana! Preparato con bourbon, cachaça con liquirizia e miele, timo, zenzero e lime. Un toccasana, anzi un boccasana, che “se ti provoca più di un brivido, è influenza!”.

L’impianto narrativo di entrambe le liste è sorprendente. Alterna il bene e il male, il bianco e nero, classicismo e romanticismo. Dicotomie che si risolvono in drink come Skin Care che “fa bene alla pelle, ma meglio berlo che spalmarselo addosso”. S.N.

Quelli che gli anni Novanta

Il naming è l’arte sottile e complessa di dare un nome appropriato alle cose. Una di quelle attività per le quali intere schiere di divisioni marketing, manager della comunicazione, agenzie e pensatori vari si spremono le meningi fino a trovare la formula giusta e gridare: Eureka! Salvo poi ricredersi il giorno dopo. Il naming è usato per vendere qualsiasi servizio e prodotto. Cocktail inclusi. Oggi un menu con le voci giuste è il minimo sindacale per un locale di successo. A volte metti la parola azzeccata e il cocktail inizia a vendere. A volte sbagli e ti penti. In certi casi va, semplicemente, di fortuna. Avete presente il Pornstar Martini di Douglas Ankrah? Doveva chiamarsi Maverick Martini. Poi Ankrah ebbe un ripensamento. E con il ripensamento arrivò il successo planetario. Sono storie che càpitano solo ai migliori capitani. E Ankrah fu uno di quelli.

Negli anni Ottanta nacque un cocktail chiamato Cosmopolitan. Simbolo di un’epoca e destinato ad avere successo. Il nome lo aiutò. Di più, il suo soprannome. “Cosmo” divenne l’unico cocktail degli ultimi anni del ventesimo secolo a raggiungere lo status di “brand”. Non era più solo un drink, ma un cosmo intero. Un nuovo idolo capace di convertire un’intera generazione di bevitori di birra e vini alla religione dei cocktail. Alcuni definiscono il Cosmo come l’anello di congiunzione tra i decenni bui della miscelazione e l’inizio del revival dei cocktail artigianali. Il drink passe-partout. Il Cosmo è diventato un fenomeno di costume in forma liquida.

La sua epopea glamour non è immediata. Risale a metà degli anni Novanta e inizia così. È una sera del 1996. Al Rainbow Room di New York arriva Madonna, reduce di un grande successo come attrice per il film Evita Perón e di un Golden Globe. La signora Ciccone siede ovviamente nel posto migliore del locale gestito da Dale DeGroff, the King of Cocktails di New York. Fotografi e paparazzi la immortalano con il “Cosmo” in mano. Da lì in poi il nostro drink schizza nell’empireo. La consacrazione definitiva come icona glamour avviene nella serie tv della HBO Sex and the City, grazie a Sarah Jessica Parker che interpreta una scoppiettante Carrie Bradshow assettata di gustose miscele in rosa. Ed è così che il Cosmo diventa il “cocktail seriale” della serie tv.

La formula del drink è semplice. Un sour, nipotino del Kamikaze, a base di vodka aromatizzata al limone (storicamente Absolut Citron), succo di lime fresco, Cointreau e succo di mirtillo rosso. Come succede ai cocktail più famosi, ha una storia confusa e controversa, con bariste e baristi americani che, da costa a costa, ne rivendicano l’invenzione o la diffusione. Questa è la sintesi in tre comodi passaggi. Sembra che la prima versione sia del 1985 e porti la firma di Cheryl Cook, bartender attiva tra il 1985 e il 2000 e conosciuta a Miami come “The Martini Queen of South Beach”. Toby Cecchini è colui che nel 1988 ha creato la versione semplificata e oggi più nota e diffusa, mentre Dale DeGroff è il bartender che ha reso celebre il “Cosmo” nel mondo.

La ricetta che divenne famosa e servita come Cosmopolitan in tutto il mondo fu molto probabilmente formulata nel 1988 dal bartender Toby Cecchini all’Odeon di TriBeCa, allora uno dei ristoranti più chic e famosi di Manhattan. Si dice che Cecchini chiese di fare un colloquio all’Odeon dopo aver visto la sua vetrina immortalata nella copertina di “Le Mille Luci di New York”, bestseller di Jay McInerney che raccontava la storia di un giovane giornalista intrappolato nella New York delle quattro “c”: cocaina, cinismo, cash e casual sex.

Torniamo a Cecchini e al suo Cosmo. Cecchini ha dichiarato di aver preso ispirazione da un drink di San Francisco. Un cocktail riportato anche in un articolo del San Francisco Chronicle, a firma Jesse Salvin, che scrisse di aver incrociato quel «Kamikaze con succo di mirtillo rosso servito in un bicchiere da cocktail» al Julie’s Supper Club nel 1987. Cecchini fece tre sostituzioni su quattro ingredienti. Prese al posto della vodka Absolut Citron (lanciata nel 1988), succo di lime fresco invece di Rose’s Lime Juice e il Cointreau al posto del più economico triple sec. C’è un fatto curioso e poco noto. Si racconta che la dose precisa di cranberry fosse scelta a discrezione del cliente. “Quanto lo vuoi rosa?”, chiedeva il barman. Se l’ospite lo avesse desiderato “carico” allora il barman avrebbe aggiunto succo di mirtillo rosso fino a sentire la parola “stop”. Come tutte le belle storie anche questa ha avuto i suoi alti e bassi.

Il periodo di decadenza è arrivato verso la fine dei Duemila. Aprivano i primi craft cocktail bar e le nuove generazioni non volevano sentirne parlare. Cecchini ha raccontato che in posti come il Milk & Honey (il primo neo speakeasy di New York) arrivarono a rifiutarsi di acquistare succo di mirtillo rosso, in modo da non essere costretti a preparare il drink. Il Cosmopolitan non ha fatto una piega e ha attraversato quel periodo infischiandosene dei commenti degli altri. Oggi lo ritroviamo tra i primi quaranta cocktail più bevuti nel mondo. S.N.

Il Cosmopolitan di Toby Cecchini (anno 1988)

Famolo bitter

Se fino a poche stagioni fa poteva definirsi un trend, oggi è una certezza. Parliamo dell’utilizzo degli amari in miscelazione, una realtà ormai completamente sdoganata. Parliamo forse dei prodotti più identitari d’Italia che affondano le proprie radici fino addirittura al 1100, anno di fondazione della Scuola Medica di Salerno. Dalla Campania, il sapere liquido si è preso diffuso a monasteri e conventi che lo hanno tramandato fino all’epoca moderna tanto che oggigiorno è pressoché impossibile visitare qualsiasi zona o regione del Belpaese senza imbattersi in una versione autoctona di un amaro, a certificare il legame fortissimo tra produzione e territorio.

Storicamente consumati come digestivi dopopasto, gli amari hanno dunque finalmente oltrepassato la linea di demarcazione tra tradizionale e moderno e molto del merito di questa rivoluzione si deve ai bartender statunitensi, che sulla scia della riscoperta della miscelazione classica, iniziata a metà anni Duemila, hanno rispolverato prodotti fino ad allora poco considerati come vermouth, rye whiskey e, appunto, amari. «Non la definirei una novità in senso assoluto – obbietta Paolo Sanna, proprietario del Banana Republic di Roma, intervenuto a una masterclass su Amaro Averna all’ultimo Bar_to_Be di Catania, del quale il brand del portfolio di Campari Group era main sponsor -. Storicamente parlando, l’amaro è sempre stato utilizzato anche dai primi miscelatori come Harry Johnson o Jerry Thomas e lo si ritrova nella Bibbia del Savoy Cocktail Book».

Sanna, che cura anche il programma beverage del Relais dei Monaci delle Terre Nere, a Zafferana Etnea (Ct), affianca il momento positivo vissuto dagli amari allo sviluppo parallelo di cocktail bar e locali dedicati.

Tra questi, c’è l’Amaro Bar di Londra. Nel ruolo di senior bartender si trova Victor Maggiolo, italo-paraguayano, che vanta una lunga esperienza dietro al leggendario bancone del Savoy e che conferma come gli amari in miscelazione siano un ingrediente incredibilmente versatile. «In Italia – spiega – esiste una varietà di prodotti impressionante, ciascuno con caratteristiche proprie e interessanti. Ma attenzione, il loro utilizzo è meno semplice di quanto possa ssembrare. La difficoltà sta, infatti, nel farli integrare con gli altri ingredienti, senza coprirne i sapori. In un cocktail, tutti gli elementi devono essere riconoscibili e l’amaro va accostato con cautela perché piuttosto impattante».

La versatilità dell’amaro deriva anche dalle sue molteplici modalità d’uso. «L’amaro in miscelazione dona in genere una maggiore profondità di bevuta – prosegue Sanna – e può essere utilizzato come base per dare corpo a miscelati “leggeri” che acquisiscono così anche più freschezza grazie al largo uso nelle infusioni di radici, erbe, spezie, molto spesso balsamiche e mediterranee. Inoltre, l’amaro si miscela perfettamente con sciroppi o succhi, dando vita a bevande spiritose e beverine». Numerose possono infine essere le varianti di cocktail classici dove il distillato della ricetta ufficiale può essere rimpiazzato da un amaro. Non solo. Secondo Maggiolo, l’amaro può anche essere anche impiegato come modifier, al posto quindi dei soliti liquori, contribuendo all’abbassamento del tenore zuccherino complessivo del cocktail.

Da considerare, infine, che le formulazioni degli amari contemporanei, orientate tendenzialmente a un abbassamento del grado alcolico, li hanno resi più idonei a un utilizzo in miscelazione. Questa amaro revolution che sta facendo viaggiare gli amari sui binari di consumi non più solo legati all’idea di digestivo va comunicata con savoir faire e professionalità. «Il consumatore tipo, magari di una certa età, è generalmente più restio a cambiare idea – ammette Sanna -. I più giovani sono invece più disposti a provare un’esperienza inedita, a fidarsi del professionista che sta dietro al banco, anche perché sono già sintonizzati sulla tendenza del “bere meno e meglio”. E, quindi, è con loro che si può davvero fare un discorso nuovo». C.C.

Fra Girolamo di Paolo Sanna

Un esercito di martiniani

Nei suoi cento e più anni di storia, quante parole sono state spese sul Martini? A questo cocktail si sono dedicati attori, scrittori, vincitori di premi Nobel, ma anche bellimbusti e filibustieri. L’allure che regna intorno all’iconico drink sembra non scorgere tramonto. Eppure, questo cocktail, considerato complesso, è di per sé semplicissimo. Essenziale. Composto da soli due ingredienti. Ma se così fosse, gli scaffali dei supermercati e i freezer di tutte le case sarebbero custodi di un rituale riproducibile e fruibile a tutti. Eppure, nemmeno i più arditi produttori di ready to drink si sono mai sognati di mettere in produzione un Martini bell’e fatto e finito, a uso e consumo in qualsiasi momento (a onor del vero, negli anni ’50 esistevano diverse versioni di Martini già pronti, ma nessuna ha veramente avuto successo). Questo perché il cocktail, e in particolare questo cocktail, è il risultato non solo di una mescola degli ingredienti scritti in ricetta, ma di un insieme di altri fattori che ne determinano il risultato.

Il Martini ha una caratteristica che lo rende particolarmente difficile da domare: è bevuto da un particolare tipo di persona: il “Martiniano”. Appartiene sì al nostro mondo, è talvolta un personaggio insospettabile, ma si aggira tra noi con la fiera consapevolezza di saper perfettamente come deve essere fatto un Martini: e la risposta è: «Come lo voglio io». Di Martini e Martiniani ne hanno discusso, in un pomeriggio in laguna, un decano della miscelazione del calibro di Walter Bolzonella con il filosofo Massimo Donà.

Siamo sull’isola di San Giorgio, nell’omonimo caffè, all’interno della settimana di Venice Cocktail Week. Mentre il ghiaccio scivola sulle pareti di un freddo mixing glass, Bolzonella parla di esperienze legate al Martini e intanto ne prepara una sua variante, a base di salamoia di erbe di laguna e vodka ghiacciata. Gli ingredienti, dicevamo, sono due, più la decorazione. Intorno a questi entrano però in gioco tutti quelli che sono gli ingredienti emozionali; e sono proprio questi i più difficili da dosare. Sono loro che fanno sì che il Martini cambi sempre, sia sempre unico e fine a se stesso. Il Martini è eterno perché cambia continuamente. Ci sono sfumature tecniche, che sono frutto dell’interazione tra barman e cliente. Quando giri lo spoon nel mixing glass guardi il cliente negli occhi e lui guarda te, e capisci senza bisogno di cenni o parole che devi smettere di mescolare e versare il tutto in un bicchiere. Quando si incontra un nuovo Martiniano, inizia un rituale di conoscenza discreta, in cui il barman cerca di parlare il meno possibile, lasciando parlare il cliente. Il Martiniano ha bisogno di essere ascoltato, e il barman di saper ascoltare. Il Martini lo si impara dai clienti, non dai colleghi esperti. È un intreccio di linguaggi, di gesti, di comunicazioni non scritte né verbali che avvengono tra i due. Quando hai servito bene un Martiniano, ricevi una grande energia da lui. Non è un caso che i Martiniani un tempo si sedessero quasi esclusivamente al banco, come non è a caso che alcuni grandi alberghi si siano dotati di un carrello per i Martini; per non rompere il legame di fiducia. La conclusione di Bolzonella è che, più di ogni altra cosa, sono gli ingredienti emozionali quelli determinanti.

Secondo Donà, occorre capire innanzitutto qual è la ragione per cui un cocktail abbia bisogno di questi elementi “invisibili”. La ragione è che il cocktail è un’immagine straordinaria e felice di ciò che noi siamo. Ognuno di noi è una miscela di elementi intellettuali, fisici, corporei ma anche psichici. Secondo la filosofia eraclitea del divenire, tutto scorre e nulla è mai identico a se stesso. La verità non è statica, e solo nel mutamento si manifesta ciò che siamo. E in questo contesto, cosa fa il cocktail? Cerca quell’armonia di elementi che ci consente di ambire prima all’equilibrio, e poi al bello. Non si dovrebbe mai definire un cocktail buono, ma bello. Perché il primo termine si applica a qualcosa che fa del bene e che è essenziale, necessario. L’acqua, per esempio. Il “bello” invece ha a che fare con un piacere che va al di là dei nostri bisogni, è fine a se stesso, e per questo è un’esperienza puramente estetica. È in questo senso che il barman potrebbe esser definito un artista: l’arte infatti non conosce quale sarà il suo esito, ma ha come unico fine il fornire qualcosa di bello a colui che la fruisce. Il Martini, nella sua semplicità, consente un bel gioco all’improvvisazione. Essendo meno condizionato dalla molteplicità degli ingredienti, è forse il modo più diretto di arrivare a quell’ideale di bellezza non complessa che, in fondo, è esattamente ciò che il Martiniano va cercando. J.B.

Fantasie hard

Ne abbiamo parlato per la prima volta più di un anno fa, come trend soprattutto nei Paesi anglosassoni, con gli Stati Uniti che nel 2019 hanno generato un giro d’affari da 1,5 miliardi e che hanno chiuso il 2021 con 4.6 miliardi di dollari di lattine vendute. I numeri italiani sono briciole a confronto, ma gli hard seltzer stanno trovando timidamente uno spazio anche nel Belpaese, per quanto sia ancora difficile prevederne la dinamica futura.

Tecnicamente sono bevande moderatamente alcoliche e dal basso contenuto calorico. Gli ingredienti sono pochi e semplici: acqua gassata, un’aromatizzante (perlopiù fruttato, speziato o floreale) e una base alcolica. Quest’ultima talvolta è il risultato di una fermentazione degli zuccheri, altre volte è semplicemente alcol aggiunto agli altri ingredienti. Occorre, infatti, distinguere tra due categorie di hard seltzer. Nel mercato mainstream dei grandi volumi, gli hard seltzer sono di fatto ready-to-drink prodotti spesso da grandi marchi di spirits o da colossi della birra. Il loro fascino risiede nel fatto che si tratta di mix che combinano caratteristiche capaci di attrarre un target allargato rappresentato dai fan delle bevande a basso contenuto calorico (un hard seltzer da 330 ml ha circa 100 calorie), dagli amanti delle bevande semplici e con etichette di facile comprensione (pochi ingredienti e scritti in modo chiaro) e da coloro che prediligono preparazioni a basso tenore alcolico. L’alcol di un hard seltzer è paragonabile a quello di una birra light, ma con molti meno carboidrati.

La seconda grande categoria di hard seltzer raggruppa prodotti molto diversi, normalmente ideati da piccoli birrifici e appassionati fermentalisti: prodotti che derivano da una fermentazione, quindi dall’azione di lieviti su una base di acqua e zucchero. Il principio è lo stesso della birra e la gradazione è simile, quindi potremmo definirle come “birre-non-birre”.

In Italia una delle prime aziende a realizzare hard seltzer di questo tipo è stata Fermentati del Coppe, azienda produttrice di sake italiano (sì, avete letto bene). E poiché il fermentato di riso è una preparazione tipicamente invernale, d’estate l’azienda dedica il proprio impianto produttivo alla creazione di hard seltzer a base di frutti come pesca bianca, ribes o albicocca.

Sul tema hard seltzer abbiamo sentito Dario Comini del Nottingham Forest di Milano. Un argomento sul quale il pioniere italiano della miscelazione di ricerca ha le idee chiare: «Di base una bevanda di questo tipo nasce per essere consumata da sola, come alternativa a una birra. Metterla all’interno di un cocktail contraddice quella che è la sua natura». Tuttavia non mancano eccezioni. E nell’approccio ponderato e creativo al quale ci ha abituato, Comini ci racconta un cocktail semplice ma con una logica ben precisa, l’Hard Paloma. Solo due ingredienti: Tequila blanco e hard seltzer al pompelmo, perfezionato con una crusta di sale rosa. L’idea di fondo è che il Paloma, drink molto apprezzato negli ultimi anni, sia essenzialmente piuttosto dolce, dato l’utilizzo delle grapefruit soda, che hanno generalmente un elevato quantitativo di zuccheri.

Per proporre un’alternativa più secca, l’hard seltzer è, in questo caso, un ottimo alleato, dato che gli zuccheri all’interno sono stati tutti consumati dai lieviti e dato che di per sé il prodotto stesso ha un’acidità che rende superflua l’aggiunta di succhi di agrumi, come avviene con il lime nella ricetta tradizionale. In via alternativa il drink si presta anche all’utilizzo di un Tequila reposado, le cui note di cacao e vaniglia che si abbinano bene al pompelmo, hanno in questo caso un risalto maggiore, accentuato dai minori zuccheri all’interno del cocktail.

Qualora voleste cimentarvi nella creazione di un hard seltzer dietro il banco, la sua realizzazione è piuttosto semplice, anche se alcune problematiche potrebbero incorrere nel mantenimento delle bollicine al suo interno. Il consiglio è quello di preparare un batch di alcuni litri, e di usare un semplice gasatore per carbonarne di volta in volta porzioni da un litro.

Gli ingredienti aromatizzanti possono essere di vario tipo; normalmente, per mantenere cristallino il prodotto finale, vengono utilizzati gli oli essenziali, che sono facilmente reperibili in erboristeria. Una ricetta base per un litro di prodotto, è la seguente: 860 ml acqua, 0,2 ml estratto di lime, 0,2 ml estratto di limone, 30 ml succo di arancia chiarificato, 1 g acido citrico, 140 ml vodka. Una volta uniti e mescolati gli ingredienti, aggiungere l’anidride carbonica e servire. E se è vero che per ora questi prodotti – in entrambe le loro declinazioni – non sembrano essere l’alleato migliore per la miscelazione, il mercato degli hard seltzer ha ancora molto da dire (soprattutto in Italia), e lo farà sicuramente nei prossimi anni.

Anche la birra una volta non veniva usata in miscelazione e pure il kombucha sembrava essere nato per essere bevuto da solo… ma le vie dello shaker – lo sappiamo bene – sono infinite. J.B.

Hard Paloma di Dario Comini

Il tempo delle mele

Tra le parole più amate nel mondo del fuori casa, “stagionale” occupa un posto in prima fila. Termine presente in molti menu dei ristoranti e sempre più spesso nelle carte cocktail dei bar. Lavorare con prodotti all’apice della loro maturazione e reperibilità è giusto sotto tanti punti di vista, siano essi etici, economici o qualitativi. Abbiamo chiesto all’“ingegnere del cocktail” Giovanni Ceccarelli qual è l’approccio migliore per dedicarsi alla creazione di un drink o di un menu di stagione, e quali possono essere le criticità.

Innanzitutto, quando si parla di stagionalità si può operare in due modi, e uno non esclude l’altro: la prima modalità è quella di scegliere prodotti di facile reperibilità, che sono disponibili localmente o che appartengono alla propria zona climatica, per poi inserirli in un drink. D’estate le pesche, d’autunno i cachi e così via.

Esiste poi un altro livello di lettura, che è quello di richiamare nella memoria delle persone quelli che sono i sapori e i profumi di una determinata stagione: spesso sono ingredienti correlati alla stagione, ma non sempre. Per esempio, la cannella viene considerata “invernale” ma non necessariamente lo è; anche le mele sono associate all’inverno, eppure si colgono ad agosto. Non sempre una stagionalità “percepita” corrisponde ai tempi di Madre Natura; sapevate, per esempio, che gli avocado hanno il periodo di maggiore maturazione in dicembre? Nonostante ciò, vengono considerati un frutto tipicamente estivo.

Nel caso del cocktail Una nonna in Tennessee Ceccarelli unisce entrambi gli approcci. La materia prima di riferimento è la mela cotogna, che viene unita a sentori e profumi tipicamente invernali, come la cannella presente nel Tennessee Whiskey Jack Daniel’s Fire e il burro di arachidi, altro elemento legato a un’idea di stagione più che a una vera stagionalità: rimanda al periodo invernale, sia per il gusto e la densità, sia per l’associazione mentale che abbiamo con la frutta a guscio sulla tavola del Natale. Il drink viene servito caldo, rientrando in una categoria di cocktail spesso sottovalutata, ma anch’essa evocativa ed emozionale, oltre che decisamente stagionale.

Talvolta si parla di “spirits stagionali” facendo riferimento al fatto che alcuni distillati sono percepiti come appartenenti a una stagione o a un determinato periodo dell’anno: ad esempio, un rum giovane si pensa in genere legato all’estate, mentre un Cognac o un Armagnac si collocano spesso in una dimensione invernale. Un approccio troppo limitante, come dimostra di nuovo Ceccarelli con un secondo cocktail. Si tratta del Vietnam Winter Punch, a base di gin Saigon Baigur, cordiale al tè di gelsomino e latte di cocco: un mix che gioca sul fatto che gli hot cocktails siano associati a distillati diversi dal gin e a spezie calde tipiche dei brown spirits, ma la provocazione di questo singolare punch vietnamita sta nel ricordare che il gin, con il suo ampio bouquet aromatico, è in realtà un alleato perfetto per un cocktail caldo, soprattutto se affiancato a ingredienti delicati come un cordiale a base di tè.

In questo drink si gioca, dunque, su una stagionalità percepita e su inedite e originali associazioni di gusto, più che sulla scelta degli ingredienti del momento.

I vantaggi del lavorare seguendo e rispettando il ciclo delle stagioni li conosciamo, anche perché esiste una sterminata letteratura sull’argomento. Meglio, dunque, concentrarsi sulle problematiche: se è vero che ci sono prodotti disponibili durante tutto l’arco di una stagione, ve ne sono altri (come la celebre pesca bianca del Bellini) che si trovano sul mercato solo per poche settimane. Non potendo contare a lungo su una materia prima, se la vogliamo impiegare come ingrediente bisognerà pensare a integrazioni della drink list con proposte temporanee o “speciali della settimana”. Lavorare rispettando le stagioni significa inoltre cambiare quattro menu l’anno, ed essere in grado di programmare le proprie idee in anticipo, per poi applicarle solo quando si avranno a disposizione gli ingredienti: quindi, cominciare a pensare al menu di primavera quando si è in inverno, ma riuscire a testarlo solo con l’inizio della nuova stagione. Una capacità organizzativa e tecnica che richiede un po’ di allenamento, ma che può dare belle soddisfazioni. J.B.

Una nonna in Tennessee di Giovanni Ceccarelli

Sempre più contaminazioni con la cucina

Non ci facciamo scudo di slogan semplicistici o di paroloni altisonanti, perché parliamo di un tema molto concreto, quello della collaborazione e della simbiosi tra cucina e banco bar, tra studio del cuoco e impegno del bartender. Una realtà, sotto molti punti di vista. Dom Carella, con il suo Carico in via Savona, alle porte del distretto milanese del design, sta tracciando il suo personale rapporto tra cucina e miscelazione. A partire da un serio lavoro di pairing. «Quando al bar abbino a un Margarita un’ostrica o un club sandwich non vuol dire che stiano bene assieme. È solo per incentivare la bevuta, dargli un sostegno, con un boccone grasso, dal gusto intenso, capace di resistere all’alcolicità. Del tutto diverso è il lavoro di food pairing: un abbinamento studiato che sia complementare, in un vicendevole sostentamento di armonie». Il lavoro, dunque, deve essere fifty-fifty, a metà tra cucina e bancone. Un po’ come la carriera di Carella, approdato al bar dopo una decennale esperienza da chef. «Per questo dico che Carico non potrebbe esistere senza il suo cuoco, Leonardo d’Ingeo e tutto lo staff, che comprende anche Giuseppe Caffo in cucina e Cristian Teducci, Francesco Polo e Giacomo Scotti al bar. Il nostro è un lavoro di brainstorming senza confini, se non quelli del gusto. E non è vero che, come sento dire spesso oggi, la miscelazione sia fortemente influenzata da tecniche di cucine, perché in realtà il loro utilizzo nei drink è pratica antica». Piuttosto, possiamo lanciare una provocazione sostenendo il contrario, sempre con Carella: «La cucina è sempre più influenzata dalle tecniche del bancone».

Il risultato di questo pairing può dare risultati entusiasmanti. «Il mondo del bere miscelato si affaccia a un profilo di aromi e gusti più ampio di quella che è l’offerta usuale a tavola. Un vino, più o meno buono che sia, offre una diversificazione ridotta. Un cocktail ampia gli orizzonti, offre incroci nuovi, e tocca dei punti che naturalmente il mondo del vino non può avvicinare. Ma bisogna fare attenzione all’alcolicità, perché qualora fosse troppo spinta, inibirebbe la percezione del gusto del piatto. E quella dei cocktail si percepisce diversamente da quella del vino: i 14% vol di un rosso si sentono meno rispetto ai 14% vol di un Margarita». Di tutta questa premessa, il Mediterraneum, uno dei drink in carta al Carico, è un esempio particolarmente significativo. «Il drink parte dalla lavorazione del pomodoro: centrifughiamo i pomodori freschi per ottenere l’acqua di pomodoro, mentre il restante finisce in cucina per realizzare salse e condimenti. L’acqua ottenuta viene infusa con basilico, e poi lavorata in prebatch con il gin, il vermouth e il marsala. Il riposo del prebatch per 24 ore permette di legare tutti i gusti: questa tecnica infatti non è solo utile per velocizzare il servizio, ma anche per compenetrare al meglio le molecole. Il risultato è un cocktail che non arriva a 10%, pensato per l’abbinamento con la seppia, il suo fegato al nero, intingolo di bieta, avocado arrosto». E i risultati sono sorprendenti. «Il pomodoro dà particolare enfasi al magnetismo della seppia e del nero. Il marsala con la sua ossidazione inibisce alcuni gusti ma enfatizza la parte marina, mentre il gin garantisce una leggera spinta alcolica che apre il palato». Un pairing perfetto, 100% sostenibilità e low alcol: benvenuti nella miscelazione contemporanea. A.R.

Mediterraneum di Dom Carella